Bücher & Musik

1. Juli Oberfrankens Markgrafenkirchen im einstigen Fürstentum Brandenburg-Bayreuth/-Kulmbach – Komponierende Frauen der französischen Romantik – Kammermusik für Bläser mit Streichersolo und -fundament.

Von Michael Thumser

■ Compositrices. New Light on French Women Composers. – Verschiedene Interpreten; Bru Zane, 8 CDs, Nr. BZ2006, etwa 50 Euro.

Zwei Mal tauchten während der endenden Hofer Spielzeit Tonsetzerinnen prominent in Programmen der Symphoniker auf: „der weibliche Beethoven“ Emilie Mayer und die US-amerikanische Spätromantikerin Florence Price. In der kommenden Saison werdens noch mehr Damen sein: Anna Clyne, Lili Boulanger, Dorothy Howell und, mit gleich drei Werken, Elfrida Andrée. Komponistinnen gab und gibt es seit Hildegard von Bingen, und in weitaus größerer Zahl, als viele Klassikfreunde ahnen, aber Dirigentinnen und Dirigenten, Orchester und Ensembles nehmen sich ihrer Werke noch nicht lange an. Ein „neues Licht“ auf 21 Komponistinnen der französischen Romantik und nahe an der Klassischen Moderne wirft die Edition, für die das Label der Stiftung Palazzetto Bru Zane nicht weniger als 165 Werke versammelt.

Vertreten sind alle Gattungen der Konzertmusik: von drei Symphonischen Dichtungen Mélanie Bonis’ über Lieder mit Orchester- oder Klavierbegleitung etwa von Marie Jaëll oder Pauline Viardot, über Kammerwerke zum Beispiel von Henriette Renié bis zur Klaviermusik wie der Sonate opus 5/2 von Hélène de Montgeroult. Wem diese Namen und die anderen der Box wenig oder gar nichts sagen, muss sich nicht schämen: Etliche Werke sind nie zuvor auf Tonträgern erschienen, manche der Damen hat der Markt überhaupt schmählich umgangen.

Schmählich: Denn die Mehrzahl der vorgestellten Miniaturen und Großschöpfungen darf sich neben die Produktionen männlicher Zeitgenossen stellen, ohne in deren Schatten zu geraten. Den allerersten Auftakt und den allerletzten Schlusspunkt setzt die erwähnte, auch dazwischen in starken Zügen porträtierte Mélanie Bonis, gebürtige Pariserin des Jahrgangs 1858, deren nicht zu unterschätzende Tonkunst immerhin seit Kurzem vermehrtes Interesse auf sich zieht. Und natürlich sind Cécile Chaminade mit ihrem populären Flötenconcertino und Louise Farrenc vertreten, deren dritte Symphonie und Klaviertrio Nr. 2 belegen, wie berechtigt ihre derzeitige breite Wiederentdeckung ist. Auch Lili Boulanger spielt in der Auswahl mit; sie schien ausersehen, unter den Komponierenden des vorigen Jahrhunderts einen der ersten Ränge einzunehmen, musste aber 1918 mit nur 24 Jahren sterben. Ihre Schwester Nadia wurde als Pädagogin zu einer tonkünstlerischen Leitgestalt – nun lässt sie mit drei Cellostücken und der Rompreis-Kantate „La Sirène“ hören, dass auch sie trefflich zu komponieren verstand. Und so fort.

Weit tun sich mithin Tür und Tor auf, die Repertoires künftiger Konzertprogramme aufs Lohnendste auszudehnen. Zur Überzeugungskraft der Musik tragen die meist hoch-, mitunter erstklassigen Interpreten und Ensembles wie das Orchestre National du Capitole de Toulouse und das Orchestre National de France oder der für die Sammlung vielbeschäftigte, kultiviert, aber auch mal launig empfindende Tenor Cyrille Dubois bei.

Leider bringt im Beiheft kein Register Ordnung in die Liste der aufgenommenen compositrices, deren Schöpfungen bunt aufeinanderfolgen. Dafür unterrichten biografische Abrisse über alle Frauen und ihre mal beschaulichen, mal ereignisreichen Lebenswege. Sehr zu Unrecht und viel zu lange wurde ihre Kreativität in der männerdominierten Verlags- und Veranstaltungslandschaft ignoriert – Mélanie Bonis verbarg sich darum hinter dem scheinbar männlichen Vornamen Mel. Für die Zukunft gilt: Ob Holmès oder Danglas, Bracquemond oder Lemariey – nur keine Angst vor fremden Frauennamen.

■ Günter Dippold, Marcus Mühlnikel, Klaus Raschzok: Markgrafenkirchen. Interdisziplinäre Perspektiven auf die protestantischen Sakralbauten des Fürstentums Brandenburg-Bayreuth. Erhältlich im Büro des Vereins Markgrafenkirchen e.V. Abgabe kostenlos (Spenden für das Projekt „Markgrafenkirchen entdecken“ erbeten).

Mit historischen Gebäuden gehen die Menschen der Gegenwart auffallend unterschiedlich um. Weltliche Bauten, etwa die Schlösser in und um Bayreuth oder die Kulmbacher Plassenburg, sind zu so etwas wie Museen geworden, stehen der Öffentlichkeit offen und laden zur Besichtigung prächtig ausgestatteter Räume oder kostbarer Kunst- und Waffensammlungen ein. Alte Kirchen hingegen dienen in den meisten Fällen nach wie vor dem Zweck, für den sie einst gebaut und geweiht wurden: Für Andacht und Gottesdienst suchen Gläubige sie auf, zelebrieren Taufen, Hochzeiten, Trauerfeiern in ihnen. „Diese durchgehende Nutzung ist eine Klammer in die Vergangenheit“, schreibt Wilhelm Wenning, der dem in Bayreuth beheimateten Historischen Verein für Oberfranken vorsitzt und bis 2016 als Regierungspräsident des Bezirks amtierte. Jene Klammer „verbindet unsere Zeit mit der Markgrafenzeit und macht die Gebäude für uns noch wertvoller.“

Wenning meint die „Markgrafenkirchen“; so werden seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts die Gotteshäuser gern genannt, die im ehemaligen Markgraftum Brandenburg-Kulmbach und -Bayreuth sowie in den angrenzenden Gebieten während des ausgehenden siebzehnten und des achtzehnten Jahrhunderts errichtet oder einschlägig umgestaltet wurden. Allein in Bayreuth gehören die Ordenskirche St. Georgen, die Schloss- und die Spital-, die Stifts- und die St.-Johannis-Kirche dazu, im Landkreis Hof etwa die Pfarrkirche St. Jakobus in Berg, St. Aegidien in Regnitzlosau und die Pfarrkirche in Neugattendorf, ebenso St. Nikolaus in Marktleuthen und die (1903 leider abgebrannte und wiederaufgebaute) Wunsiedler Stadtkirche St. Veit.

Sie alle gemeinsam bilden „einen im Vergleich mit anderen lutherisch geprägten Territorien außergewöhnlich umfangreichen und vom Erscheinungsbild her relativ geschlossenen Bestand an protestantischen Kirchenbauten mit innovativen Raumlösungen“ – so streicht das Herausgeber-Trio in der Einleitung des Bandes das Besondere jener Kirchenlandschaft heraus. Ihre Einzigartigkeit ergründet die umfangreiche Publikation in Aufsätzen ausgewiesener, hauptsächlich universitärer Fachleute vor allem aus Bayreuth und Bamberg, Erlangen und München. In einem Grußwort und zwei „geistlichen Impulsen“ macht Regionalbischöfin Dorothea Greiner überdies klar, dass die umrissene Architekturlandschaft auch eine intensiv belebte Glaubenslandschaft war.

Als Tagungsband dokumentiert das Buch die 25 Referate, die im Juni 2021 bei einem (coronahalber überwiegend digital) veranstalteten Symposion gehalten wurden. Dabei berühren und vereinigen sich kunstwissenschaftliche Analysen mit Erkenntnissen über „Politik, Kirchenbau und Herrschaftsrepräsentation“, mit wirtschaftsgeschichtlichen sowohl wie theologischen Aspekten, auch mit Hinweisen auf Formen praktizierter Frömmigkeit und ihre Wandlungen. Ein ausführliches Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen, die sich aus der „Inventarisierung der Markgrafenkirchen“ ergaben; vier Jahre lang hat das Kunstreferat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche sie maßgeblich vorangetrieben, um Einbauten, Bilder- und Figurenschmuck, überhaupt die großen und kleinen Schätze von 95 Kirchen in akribischer Vollständigkeit zu erfassen. Beides, die Tagung unter Federführung des in Bayreuth ansässigen Vereins Markgrafenkirchen e.V. und die von ihm veranlasste Publikation, standen und stehen im Zusammenhang mit einem von der Europäischen Union geförderten Projekt, das 58 Gotteshäuser in Oberfranken (und eine in der Oberpfalz) mit besonderem Interesse für ihre theologischen und spirituellen Potenziale sowie ihre anhaltende kulturelle und touristische Wirkung erschließt.

Die Kirchen, im Barock- oder Rokokostil errichtet oder ausgestaltet oder später – wie die Hofer St.-Lorenz-Kirche – vom Klassizismus geprägt, prunken vielfach mit reicher Farbigkeit, üppigem Bilderreichtum an Emporen-Balustraden und Decken – wie die Hofer Hospitalkirche – und vielerorts mit den für sie typischen Kanzelaltären. In etlichen von ihnen glänzten die Markgrafen durch dauernde Anwesenheit: wenn auch in den seltensten Fällen persönlich, so doch durch ihre ins Dekor auffällig eingearbeiteten Wappen. Nicht zuletzt sie nährten im neunzehnten Jahrhundert Bestrebungen, die Gotteshäuser tiefgreifend umzuformen, galten doch die gut sichtbaren Signaturen weltlicher Herrschaft als ebenso deplatziert wie etwa die heute wieder umso lieber gesehenen Taufengel.

Zu Kunsthallen oder Galerien mutierten die Markgrafenkirchen – anders als viele Schlösser und Burgen – im Zug der Zeiten nicht. Doch auch sie lassen sich, ihrer gottesdienstlichen Bestimmung ungeachtet, als Zeitzeugnisse aus einer fernen, indes nahbaren Regionalgeschichte durchstreifen. Keine Museen sind sie, aber Erinnerungsorte durchaus.

■ Kontaktdaten des Vereins Markgrafenkirchen: Dietrich-Bonhoeffer-Straße 2, 95447 Bayreuth, Telefon: 0921/7574821, E-Mail: markgrafenkirchen@elkb.de.

■ Oberfranken als sakrale Landschaft stellt der Verein mustergültig in einem umfangreichen Online-Angebot vor: hier lang.

■ Jacques Ibert, Emil Hartmann, Antonín Dvořák: Kammermusik. – Ensemble Arabesque, Emanuelle Bertrand, Cello. Farao Classics, 1 CD, Nr. B 108115, etwa 15 Euro.

Drei Mal taucht der Name Hartmann prominent in der Musikgeschichte auf: Der russische Architekt und Künstler mit Vornamen Wiktor hieß so, dessen Gemälde und Zeichnungen Modest Mussorgski 1874 tonmalerisch in seine „Bilder einer Ausstellung“ übertrug. Nach 1945 wurde Karl Amadeus Hartmann zu einem der Doyens der Neuen Musik in München, Bayern und der Bundesrepublik. Zuvor, im neunzehnten Jahrhundert, hatte Johann Peter Emilius Hartmann geholfen, der dänischen Kunstmusik einen ‚nationalen‘ Eigenstil aufzuprägen. Außerhalb seiner Heimat tauchen seine Werke kaum einmal auf – erst recht nicht die seines 1898 gestorbenen Sohnes Emil.

Auf der Farao-CD ist ein attraktives Beispiel für dessen Können und Fühlen kennenzulernen, das als „Serenade“ alle drei Werke des Programms in ihrem Stimmungsgehalt charakterisiert. Emil Hartmann sei, wurde ihm nachgesagt, „allzu oft auf bekannten Wegen“ gegangen, und das durch einen Kontrabass fundamentierte Bläserensemble Arabesque will auch nicht über die Gelehrsamkeit hinwegtäuschen, mit der sich er sich von deutscher Wald- und Flur-Romantik seiner Zeit, von Spohr und Schubert anregen ließ. Zum Ohrschmeichler taugt das klug ersonnene, beweglich durchgearbeitete und interpretierte Werk gleichwohl. Jedenfalls mehr als Jacques Iberts nicht einmal dreizehn Minuten kurzes, weit eigenständigeres, freilich deutlich dissonanteres Cellokonzert von 1925; den Solopart dort hat die Französin Emmanuelle Bertrand inne, wobei sie sich im Interesse des Gruppenganzen oft kammermusikalisch zurückhält. Zum Schluss, in Antonín Dvořáks verliebt-lustigem, viel- und gern gehörtem Opus 44, spielen die Damen und Herren der französisch-deutschen Formation mit den Reizen, durch die sich klassizistisches Erbgut im böhmischen Tonfall ausdrückt.

Die CD führt eine Reihe mit Kammermusikeinspielungen weiter, die Farao und das Ensemble Arabesque bisher den Franzosen Ibert und Francis Poulenc gewidmet haben – und dem Engländer Gustav Holst: was eine Entdeckung war. Auf der nunmehr vierten Platte geht immerhin Emil Hartmanns Abendmusik hörenswert als Rarität durch.

Den Himmel in der Natur suchen

Landschaft ist mehr als nur die Welt draußen und im Freien: In Schweinfurt vergleicht das Museum Georg Schäfer 41 Gemälde und Grafiken von Caspar David Friedrich mit zig Arbeiten anderer „Vorboten der Romantik“. Zur Ausstellung erschien ein prachtvoller Katalog.

Von Michael Thumser

Schweinfurt, 20. Mai – Adalbert Stifters Erzählungen, die Verse Joseph von Eichendorffs, das „Waldweben“ aus Richard Wagners „Siegfried“ oder die „Alpensinfonie“ von Richard Strauss: Die Künste und ihre Erzeugnisse, namentlich die schon älteren, weisen viele Wege in die Natur. Keine freilich führt so unmittelbar, nämlich anschauend in sie hinein wie die bildende Kunst. Seit die Renaissance den Menschen vom Himmel emanzipiert, die Natur entzaubert und beide in ein neues Verhältnis gesetzt hatte, fasste die Landschaftsmalerei immer raumgreifender Fuß, mit dramatischen oder heroischen, idealistischen oder naturalistischen Themen. Allerdings erst spät fand sie unter freiem Himmel statt wie bei den Im- und Expressionisten, vielmehr lange im Atelier – so bei Caspar David Friedrich, einem ihrer unerreichbaren Meister. Als Abbilder einer Natur, die sich heute hierzulande so kaum mehr finden lässt, stehen seine Werke für sich; zugleich sind sie zu lesen als der Sprache enthobene Bekenntnisse frommen Christenglaubens. Der hat sich weitgehend aus der Gesellschaft davongemacht seit Friedrichs Tod; 65-jährig starb er 1840 in Dresden - eine „traurige Ruine“, „weinend wie ein Kind“ (Wassili Schukowski).

Wohl kein anderer hat so konsequent wie er vorgeführt, dass Landschaft mehr ist als die Welt da draußen und im Freien. Eines seiner berühmtesten Bilder, aus dem Jahr 1820, zeigt „Zwei Männer in Betrachtung des Mondes“: Nah an einem Baum stehen ein älterer und ein jüngerer Herr, in den Bann geschlagen von der schmalen Mondsichel, einem Christussymbol; rechts neben ihr: ein Leuchtpunkt – die Venus als Lebens-Abendstern. So setzte Friedrich seiner Herzensfreundschaft zum Norweger Johan Christian Dahl, mit dem er zwanzig Jahre lang im selben Dresdner Haus An der Elbe 33 (heute Terrassenufer 13) lebte, ein Denkmal; auch dadurch, dass er das Bild dem verehrten, wenngleich gegensätzlichen Nachbarn schenkte.

Dahl liebte dramatische Motive. Friedrich hingegen folgte lieber dem „sanften Gesetz“, wie Stifter es formulierte, und schuf Meditationen von edler, stiller Größe über irdische Vergänglichkeit und die Unendlichkeit im Himmel: Fundstücke, gesammelt auf seiner Suche nach Gott in der Natur. Dass diese Erkundung durch eine bisweilen kalte Welt führt und fehlgehen kann, schildert er prominent in einem anderen, beängstigenden Gemälde, einem seiner großartigsten: im „Eismeer“, dessen Schollen ein – kaum noch auffindbares – Segelschiff zerdrücken; Alternativtitel: „Die gescheiterte Hoffnung“.

Den Mond betrachtend

Im Schweinfurter Museum Georg Schäfer, jetzt, wird es nicht gezeigt. Auch das Mond- und Männerbild hängt nicht in der Ausstellung „Caspar David Friedrich und die Vorboten der Romantik“. Aber ein geschwisterlich sehr ähnliches: „Mann und Frau in Betrachtung des Mondes“, vier Jahre später vollendet. Das gleiche Sujet führt es vor, indem es den Akzent anders setzt; tritt hier doch neben den Zusammenhalt zwischenmenschlicher Freundschaft und neben die Bindung zwischen Geschöpf und Schöpfer zwar zuchtvoll, aber nicht berührungslos die Liebe zwischen Mann und Frau.

Zu Friedrichs Lebzeiten haben ihn manche der Monotonie gescholten: Er könne, so fasste er selbst die Anwürfe zusammen, „nichts anderes malen als Mondschein, Abendrot und Morgenrot, Meer und Strand, Schneelandschaften, Kirchhöfe, wüste Heiden, Waldströme, Klippentäler …“; die vielen mittelalterlichen Ruinen zählte er dabei noch nicht mal mit. Wer sich in der Schau umsieht, mag solchem Anschein auf den ersten Blick recht geben, wird aber sehr bald einräumen: So schmal sieht die geschilderte Themenpalette gar nicht aus. An 41 Arbeiten des bedeutendsten Frühromantikers in Deutschland kommen die Besuchenden vorüber, darunter an so ikonischen wie dem von einer Gruppe in entspannter Andacht genossenen „Mondaufgang am Meer“ und dem doppelt spitz aufschießenden Massiv des „Watzmanns“ bei Berchtesgaden, dem majestätischen „Segelschiff“ und den „Wiesen bei Greifswald“, als wäre die Stadt die Metropole des Paradieses.

Ein Jahr im Voraus

Als Anlass für die Exposition darf der 250. Geburtstag Friedrichs gelten – wenn es den auch erst im nächsten Jahr zu feiern gilt. Indem Museumsdirektor Wolf Eiermann die Schau vorzog, entging er dem schon jetzt sich verdichtenden Gerangel internationaler Ausstellungsmacher wenigstens zum Teil. Als Schweizer Partner gewann sein Haus das Kunstmuseum in Winterthur; es ist, dank der „Sammlung Oskar Reinhart“, wie das Schweinfurter Museum mit einer stattlichen Friedrich-Kollektion gesegnet. Vom 26. August bis zum 19. November werden die Exponate dort zu bewundern sein.

Das Alleinstellungsmerkmal beider Ausgaben wie auch des prachtvollen Katalogs – mit dem geradezu unvermeidlichen „Kreidefelsen auf Rügen“ und der dazugehörigen, halsbrecherisch hart am Abgrund sich tummelnden Personage auf dem Einband –: Bei einer bloßen Retrospektive bleibt es nicht. Zusätzlich zur schieren Freude an vielstimmig-stimmungsvoller, oft virtuoser Landschaftsmalerei sehen sich die Besuchenden zu gründlichen, auch von Grund auf überraschenden Vergleichen herausgefordert. Sie zu ziehen, helfen die ausführlich-aufschlussreichen (und zur Hälfte von Wolf Eiermann erarbeiteten) Texte des Begleitbandes.

Von A bis Z

Denn von Johann Ludwig Aberli bis Adrian Zingg positioniert die Schau neben dem Meister der Romantik 43 weitere ihrer „Vorboten“ und deren Bildwelten. Zum einen sinds Zeitgenossen: Carl Blechen und Carl Gustav Carus darunter, natürlich Dahl, ebenso Joseph Anton Koch, Gerhard von Kügelgen (mit einem Bildnis Friedrichs) oder Philipp Otto Runge. Zum andern, und mit oft frappierend ungeahnten Bezügen, öffnet sich die Sicht auf Naturvisionen der idealisierenden Art etwa von Claude Lorrain oder auf realistischere, nächtliche, jedenfalls schleierhaftere, so von Aert van der Neer oder Jacob van Ruisdael.

Unter den friedrichschen Gemälden in Schweinfurt darf, versteht sich, auch sein rückenfigürliches Quasi-Selbstbildnis als „Wanderer über dem Nebelmeer“ nicht fehlen. Am Tag bevor es aus der Hamburger Kunsthalle auszog, wählten Klima-Aktivistinnen der „Letzten Generation“ es als Forum ihres Protests: Ganz in der Nähe schütteten sie Asche aus, verbunden mit der verlässlichen Feststellung, Landschaften von derart spiritueller Schönheit und magischer Melancholie werde es in der Wirklichkeit bald nicht mehr geben. Ist die „Hoffnung“ auf eine Wende zum Guten, wie das Schiff dieses Namens im „Eismeer“, schon „gescheitert“? Auch Friedrichs polarkreisnahes Bild fehlt in der Schweinfurter Schau; nicht aber Carl Gustav Carus’ „Eismeer von Chamonix“, ein Gletscher, der sich wogend wie in Wellen blaugrün zu Tale schiebt: ein Blick in die Vergangenheit des schmelzend Unwiederbringlichen.

■ Bis zum 2. Juli, dienstags von 10 bis 20, mittwochs bis sonntags bis 17 Uhr. (Museum Georg Schäfer, Brückenstraße 20, 97421 Schweinfurt).

■ Die Ausstellung im Internet: hier lang.

Lieben ist ein Tunwort

„Nachklang“ im Wortsinn: Nach der gewaltigen Tschoepe-Retrospektive in der Freiheitshalle erklangen nun im Theater Hof 26 Gedichte von Ingrid Haushofer, zu denen der Künstler lavierte Tuschzeichnungen geschaffen hat, dazu intimes Saitenspiel auf der Gitarre.

Von Michael Thumser

Hof, 6. Mai – Schrift war für ihn, den Maler, etwas Besonderes. Peter Michael Tschoepe schrieb gut, im doppelten Sinn: Feinsinnig und wortwitzig, so, wie man ihn als Menschen kannte, hatte er auch stilistisch das Zeug zum glänzenden Formulierer; und seine Handschrift, charaktervoll und unverwechselbar, zeigte elegantes Ebenmaß.

Ein Beispiel davon ließ sich am Donnerstag in Augenschein nehmen: An einer von zwei schwarzen Stellwänden in der „Kulturkantine“ des Theaters Hof hing, neben 26 lyrischen Bildern Tschoepes und bebilderter Lyrik von Ingrid Haushofer, ein Brief des 2020 gestorbenen Künstlers, den er einst an die in Oberkotzau lebende Dichterin gerichtet hat. Das ist viele, viele Jahre her: Im „Mai 2014“, so ist oben auf dem Blatt vermerkt, ging die Botschaft in die Post, Bezug auf ein Ereignis nehmend, das seinerzeit wiederum „viele, viele Jahre“ zurücklag. Damals, schrieb Tschoepe, „erhielt ich von Ihnen eine Sammlung von Gedichten aus Ihrer Feder. Ich hatte mir vorgenommen, zu den Gedichten einige Begleitbilder (keine Illustrationen!) zu schaffen. Nun habe ich endlich zu Tusche und Farbe gegriffen; das Ergebnis können Sie sehen.“

Zwei beschauliche Extrastunden

Sehen und hören konnten „das Ergebnis“ die Besucherinnen und Besucher eines bild-, sprach- und tonkünstlerischen Abends, den Peter Nürmberger passend als „Nachklang“ zur großen, soeben abgebauten Tschoepe-Retrospektive apostrophierte. Die kaum zu überschauende Ausstellung mit ihren 209 Exponaten (siehe 13. März auf dieser Seite) ist am Dienstag in der Freiheitshalle zu Ende gegangen: Nun ging sie gegenüber, im Theater, noch zwei beschauliche Extra-Stunden lang weiter.

Für den Künstler sei Schrift immer ein bevorzugtes Gestaltungsmittel gewesen, erläutert Nürmberger, der Tschoepe sowohl als Pressesprecher wie auch als Kulturamtsleiter der Stadt nachfolgte. Oft habe er Beschriebenes und Bedrucktes, am liebsten Zeitungszeiten als Malgrund verwendet. Vielmals integrierte er Schriftzeichen und -zeilen, gestochen leserlich oder absichtsvoll verwischt, in seine Arbeiten. Regelmäßig auch reagierte er mit seiner Kunst auf anderweitig Geschriebenes und Gedrucktes – so wie vor „vielen, vielen Jahren“ auf Ingrid Haushofers Gedichte.

Und immer wieder auf Musik; darum darf sie auch an diesem Abend nicht fehlen. Anstelle des angekündigten, aber erkrankten Dietmar Ungerank und seiner Lebenspartnerin Ewa Margareta Cyran greift Jeroen Sigl in die Saiten der Gitarre. Sechzehn Jahre alt ist der Ungerank-Schüler erst und hat doch schon bedeutende Preise errungen. Der Idee des gesamtkünstlerischen Programms folgt der Junginterpret technisch imponierend versiert mit Stücken hauptsächlich aus dem spanisch-kubanischen Klangraum, von Isaac Albéniz, Francisco Tárrega und Leo Brouwer, und mit einem verhaltenen Ausdruck von buchstäblich lyrischer Tiefenwirkung.

Lebensweise „Wahrheiten“

Die Lyrikerin selbst, obwohl anwesend, trägt nicht selber vor. In Peter Kampschulte, dem Schauspieler und Gastronomen der „Kulturkantine“, finden ihre Verse einen einfühlsamen, körperlich beherrschten, hingegen in Stimme und Tonart sorgsam modulierenden Rezitator. „Worte sind wertlose Hülsen, die Wahrheit steckt nicht im Gedicht“, heißt es zu Anfang - in aller Bescheidenheit? Oder in bitterer Skepsis? Was folgt, widerspricht beidem zur Genüge. Zu den lebensweisen „Wahrheiten“ Haushofers gehört die Hoffnung ebenso wie die Vergänglichkeit, Märchenhaftes (aus „Froschkönig“, „Rotkäppchen“, „Dornröschen“) neben umso realeren „Schuttbergen unseres Beziehungsgerümpels“, die Erdenschwere so gut wie die Leichtigkeit des Himmelslichts und, im Kosmos, die „Schwärze“, die nichts und niemand „auszuloten“ vermag.

Wie immer bei Gedichten fällt, wo sie nur ein Mal vorgelesen werden, das Verständnis nicht leicht. Konzis und reif, nie dramatisch oder auch nur farbgesättigt, gleichwohl stets anschaulich klingt Haushofers Poesie, aber freilich lässt sie sich mit keiner bündigen Prosa greifen und begreifen oder gar platt übersetzen. Andererseits gehört keine Zeile davon jener zweifelhaften Sorte sogenannter ‚hermetischer Lyrik‘ an, die sich durch radikale Fremd- und Dunkelheit jedem Durchblick entzieht. Immerhin so weit reicht ihre Offenheit, dass umgekehrt der Leser, die Hörerin sich ihr leicht zu öffnen vermag: ihren Atmosphären und Gestimmtheiten, den Gemüts-Klimaten und Symbolen aus Natur und Jahreslauf, den wechselnden Wortgewichten und den Gehalten zwischen den Zeilen.

Als ‚lyrisches Du‘ spricht die Autorin, noch in den Liebesgedichten, nicht eigentlich den Mann oder gar den Gatten an, sondern überhaupt den Nächsten und Nebenmenschen, womöglich die Menschheit. Dem „Du“ begegnet sie, die „Herzstreicherin“, mit einer „Sehnsucht“, die einmal im „Hunger nach deiner Haut“ Erfüllung findet; und ein andermal „wundlöchrig“ geworden ist, als verbrauchte „blaue Hülle“ ums ‚lyrische Ich‘.

„Grammatik des Herzens“

Der „Grammatik des Herzens“ – in der sich das Wort lieben als „Tunwort“, als Aufruf zum Handeln, erweist – folgen die Arbeiten Tschoepes. „Begleitbilder (keine Illustrationen!)“: Schnell hat der Künstler sie mit Feder und Tusche aufs Papier geworfen, hat sie mit energischen Streifen, Feldern, Flecken in Wasserfarben laviert, ansonsten aber absichtsvoll unelaboriert gelassen. Als Variationen zum intuitiv nachempfundenen Thema entstanden sie, aus autonomem Abstand als dynamische Verwandlungen eines Wortes hier, einer dichterischen Impression da, eines poetischen Fluidums dort.

Ein Schmetterling, eine Herzkontur tauchen per Beamer auf einer Projektionswand auf, ein Vogelwesen („Schwalbe“ oder „Hahn“?), Mondsichel und Sterne, auch Fußabdrücke, deren Ränder und Farbfüllungen sich überlappen … Nicht zuletzt aber ergeben sich, gleichsam improvisiert, Szenen menschlicher Konturen: Figuren in einer Nacktheit ohne Anzüglichkeit und Frivolität, sondern zurückbezogen aufs Kreatürliche. Einer der „vielen, vielen“ Tuschpunkte, -tropfen, -kleckse sitzt einer weiblichen Gestalt wie ein Schrei mitten im Gesicht; meist aber stehen Personifikationen von Mann und Frau wie lauter Adams und Evas beieinander. Einer der Texte imaginiert denn auch ein „Paradiesgärtlein“ mitsamt dem mythischen „Einhorn“, dem lauteren Symbol für Reinheit und tugendhaftes Christentum.

„Es ist alles gesagt“, behauptet eine von Haushofers Zeilen. Wo aber die Worte „schweigen“, tritt nicht selten im Leben ein Schau- oder Tonstück in seine Rechte. An diesem Abend auch, und es stimmt alles zusammen: Sprach-„Bilder einer Ausstellung“ in einer Galerie aus Versen.

Wer glaubt schon an Paradiese

Sechs Thriller hat Susanne Kliem geschrieben, jetzt will sie „weg vom Krimi“: Unterm Pseudonym Kristina Hauff wendet sich die charmante Bestsellerautorin psychologisch-zwischenmenschlichen Sujets zu. In Hof las sie aus „In blaukalter Tiefe“ vor und traf auf ein gespanntes Publikum.

Von Michael Thumser

Hof, 1. April – Ein bisschen Schwund ist immer. Mit drei Schiffen stach Christoph Kolumbus 1492 Richtung Neue Welt in See, mit zweien kam er wieder heim. „Fünf Leute segeln los, nur vier kehren an Land zurück“: So fasst Kristina Hauff die Handlung ihres neuen Buches knapp zusammen. Von einem Segeltörn erzählt sie darin, aus dem, wie aus der Seefahrt des Volks- und Kinderlieds, ein „lustiger“ und „schöner“ Abenteuer-Törn in die „einsame, unwirkliche Welt“ an Skandinaviens Traumküsten werden könnte, wenn die Passagiere frisch und unbelastet an Bord kämen. Bald aber tritt unter ihnen Verschwiegenes ans Licht, Kontroversen brechen auf, ein „Geheimnis“ drängt nach Offenbarung, und sowohl der Ton als auch die See wird rauer. Was soll man schon von einer Jacht halten, die Querelle heißt? Das Wort bedeutet „Streit“, und überhaupt „glaubt niemand mehr an Paradiese“.

Ironisch fragt sich die Autorin selbst, wer, nachdem er oder sie ihren Roman „In blaukalter Tiefe“ gelesen habe, wohl noch Lust verspüre, ein Segelschiff zu chartern. Sie selbst ist mit ihrem Mann oft und begeistert auf dem Wasser unterwegs. An Land, in Berlin, hat Kristina Hauff es zur Bestsellerautorin gebracht. Acht Romane – „Spannungsromane“, wie sie selber sagt – veröffentlichte sie bislang, nachdem „sechs unterschiedliche Berufe“ sie zuvor nicht hatten erfüllen können. Um ihr jüngstes Buch in Hof vorzustellen, war sie am Donnerstag einer Einladung von Regine und Sibylle Kaiser und deren Buchgalerie gefolgt: „In blaukalter Tiefe“, im Februar veröffentlicht, folgt dem Bestseller „Unter Wasser Nacht“ als zweites Buch eines Genres, mit dem sich Hauff neu orientieren will: „von den Krimis weg“, wie sie im Gespräch erzählt. Immerhin sechs Thriller hat die 58-Jährige, unter ihrem bürgerlichen Namen Susanne Kliem, zuvor herausgebracht.

Erst durch das Schreiben, sagt sie, habe sie aus der „Fremdbestimmung“ heraus und ganz zu sich gefunden. Als egozentrische Selbsterkunderin allerdings tritt sie bei der Lesung im „Concept-Store Souvenir“ nicht vors erfreulich zahlreiche, mit Anteilnahme lauschende Publikum. Denn viel weiter greift ihre Menschenkenntnis aus, wie der Roman erweist. Auf und unter Deck der Querelle lässt sie fünf Menschen mit divergenten Lebensplänen, Erwartungen und Verlusterfahrungen aneinander und auseinander geraten. Andreas, sieggewohnter Rechtsanwalt, hat die Jacht mitsamt Skipper Eric für sich und seine Frau Caroline gebucht; kurz entschlossen lädt er Daniel, seinen „besonderen Schützling“ aus der Kanzlei, und dessen eingeschüchtert „brave“ Freundin, die Altenpflegerin Tania, zu der Vergnügungsreise ein, die nun freilich zur „halb beruflichen“ Unternehmung abflaut.

Ein tückisches Revier

In die schwedischen Schären soll sie führen und also in „ein tückisches Revier“ für Segler, zumal für nautisch unbeleckte Ausflügler, die Heimlichkeiten vor- und Vorbehalte gegeneinander haben und ihre Alltagssorgen nicht abschütteln können. Weit weg, im Wind und auf dem Wasser, erfahren Caroline und Andreas, dass Tochter Isabell „wieder in die Klinik“ muss; weit weg, in den Mühlen der Frankfurter Justiz, wächst ein heikler Rechtsstreit unkontrollierbar zum „Skandal“ heran; schmerzlich bemerkt Caroline, dass Andreas seine frühere „Souveränität eines abgebrühten Fuchses“ mehr und mehr verliert … Das Wasser ist „perfekt“, aber die „Glücksmomente sind verdorben“; mehr noch: Heftiges Unheil braut sich zusammen, am Horizont, an Bord.

„Alle meine Romane“, sagt Kristina Hauff, „sind Kammerspiele mit Menschen, die auf engem Raum einander ausgeliefert sind.“ Erfunden hat die Autorin solches Setting nicht, so wenig wie ihr „Lieblingsthema, die Lebenslüge“, das sie mit Ibsen, Strindberg und vielen anderen teilt: Der Auftritt und das Eingreifen eines „Fremden“ (im Roman: Eric der Undurchsichtige) führen dazu, dass „die Masken fallen“. Doch durch das seelenkundliche Feingespür, das die Autorin jedem Absatz einschrieb, verwandelte sie den Plot zu etwas Eigenem; desgleichen durch die Form der Erzählung: Die fügt sich, statt aus einer einzigen Blickrichtung, kapitelweise abwechselnd aus den je individuellen Perspektiven der einzelnen Figuren zusammen, scheinbar bruchstückhaft, gleichwohl vereint zum Ganzen.

Leicht, gleitend, gut gebaut

Offenherzig anziehend berichtet die Schriftstellerin von sich; ernsthaft, lebensvoll und verständnisstiftend, obendrein makellos artikulierend trägt sie ihre Prosa vor. Die beschreibt nicht platt, sondern entwirft bildhaft, einfallsreich und hintergründig Schauplätze, Konstellationen und Gespräche ohne Ballast und Überhöhung. Leicht und gleitend, dabei gut gebaut wie die schon ältere, aber elegante Querelle segeln die Sätze voran und in die Tiefe. Warum Letztere eine von „blaukalter“ Art sei, verrät Kristina Hauff nicht – nicht in Hof: In der ersten Romanhälfte hält sie sich bei ihrer Lesung auf.

Das ist die Hälfte mit der Seite 45, und zu der hat Hauff ein „gestörtes Verhältnis“. Auf jener Seite stieß sie die Mutter der Autorin mit einer vermeintlich arg freizügigen Passage vor den Kopf – die in Ehren ergraute Dame stellte „entsetzt“ die Lektüre nach der Stelle ein. Mithin kommt in der Leserschaft sogar von Bestsellern Schwund zuweilen vor. Beim Hofer Publikum steht dergleichen nicht zu befürchten. Zwar umschifft Kristina Hauff die Seite mit der unzimperlichen Szene - Andreas und Caroline beim Sex in der Kajüte, die wie „eine Röhre“ anmutet -, aber die Autorin beschwichtigt: Alles verläuft „ganz normal.“

Die Nächste von der Buchgalerie veranstalteten Lesungen:

■ 1. Mai, Hof, Galeriehaus (Sophienberg 28), 17 Uhr, Elisabeth Pähtz, Deutschlands erfolgreichste Schachspielerin, mit „Wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt. Strategien für das Spiel des Lebens“

■ 25. Mai, Hof, Museum Bayerisches Vogtland (Altstadt 36), 19 Uhr, Titus Müller mit „Der letzte Auftrag“

Schauen, lesen, schmausen

Wer war Peter-Michael Tschoepe – und wenn ja, wie viele? Zweieinhalb Jahre nach seinem Tod zeigt eine riesige Ausstellung in der Hofer Freiheitshalle die imposante Vielfalt im Werk des Künstlers, der 46 Jahre lang, unter anderem als Pressesprecher und Kulturamtsleiter, für die Stadt tätig war.

Von Michael Thumser

Hof, 13. März – Angesichts seiner Kunst könnte man einen Einzelgänger in ihm vermuten. Buchstäblich unzählige Arbeiten ganz unterschiedlicher Art und in verschiedenen Formaten hat er hinterlassen, und man sollte meinen, dass ein ungestörtes Leben in freiwilliger Einsamkeit nötig war, um solch ein Riesenœuvre hervorzubringen. Und doch war Peter-Michael Tschoepe ein Mann der Öffentlichkeit, sogar von Amts wegen: 46 Jahre lang, lobte Eva Döhla am Freitag, habe er verlässlich der Stadt Hof gedient, als Pressesprecher und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, später als Kulturreferent. Nun, zweieinhalb Jahre nach seinem Tod, half die Oberbürgermeisterin, eine ihm gewidmete, gewaltige Ausstellung zu eröffnen. Sie allein räumlich zu fassen, sind alle Foyers der Freiheitshalle nötig, deren Neubau in den Siebzigerjahren sich nicht zuletzt Tschoepe verdankt.

Dass er in seinen offiziellen Tätigkeiten tagtäglich gleichsam scharenweise mit Menschen zu tun bekam, lässt sich auch an manchen Exponaten ablesen. Ein besonders schönes entfaltet titelgemäß „Menschen und Leute“ auf zwei kleineren Wimmelbildern und einem großen in Schwarz und Weiß. Kräftig konturiert, mit desto feineren Lineaturen oder Punktierungen gefüllt, trubeln da possierliche Halbmenschen und andere fantastische Tierwesen wie wild und doch seltsam diszipliniert durcheinander, mit Hörnern oder Flügeln oder Vogelschnäbeln, extradicken Lippen oder einer Teddybärenschnauze versehen und aus zahllosen Augen schauend. Neben der Unmittelbarkeit des grafischen Reizes offenbart das Triptychon zweierlei: die Fähigkeit des Urhebers, im selbst angerichteten Chaos die Ordnung des Überblicks nicht zu verlieren, und den Humor, in dessen Genuss noch kurz vor Tschoepes Tod 2020 auch jeder kam, der ihm leibhaftig begegnete.

Kalligrafische Profile

Ein Porträtist war er nicht. Die Kohlezeichnung, durch die der vollbärtige Charakterkopf des Künstlers die Besuchenden gleich beim Eingang zum Festsaal unverkennbar willkommen heißt, sie hat sein Freund Hansjürgen Lommer geschaffen. Aber Gesichter tauchen durchaus auf in Tschoepes Bildwelt, sogar auf einer mit „Kalligrafie“ – also Schönschrift – bezeichneten Arbeit. Da knüpfen verschlungene Linien ein Netz aus geheimnisvollen Chiffren, worin sich, überraschend und erst aus der Nähe kenntlich, karikierte menschliche Profile verfangen haben. Dass sich Schrift und Buchstaben in Tschoepes Schöpfungen als Bildmittel emanzipieren – grandios gelungen auf „Der Betrachter ist immer Mittäter“ direkt neben Lommers Porträt –, kann kaum verwundern bei einem Mann, der zugleich stets ein Mann der Texte war, der Literatur, des Geschriebenen und des druckreifen Sprechens. Auch jedes der präsentierten Stücke aus dem – von Kulturamtsleiter Peter Nürmberger ausdrücklich „prominent gehängten“ – großen „Kreuzweg“ besteht „nur aus Wörtern und ist doch Bild“, mit dem der Künstler und gläubige Katholik „zur Meditation, zum Innehalten einlädt“.

Nicht bloß „sprach- und schriftgewandt“, „sprach- und schriftgewaltig“ nennt ihn bei der vom Publikum geradezu überlaufenen Vernissage Nürmberger, der Amtsnachfolger Tschoepes und ausdauernder Durchforster seines Nachlasses. Im Atelier gruben er und die Kulturmanagerin Anja Schmidt sich förmlich durch „Hunderte, wenn nicht Tausende“ von Arbeiten, durch „Fertiges, Unfertiges, Versuche und sicher auch Irrtümer“. Offenkundig fiel die Auswahl schwer: Nicht weniger als 209 Schaustücke hängen, teils prangend, teils bescheiden, an den Wänden des Festsaal- und des Großen Foyers – zu viele, um sich Stück für Stück in Einzelheiten zu vertiefen.

„Ein Akt größter Selbstkritik“

Mit einer Retrospektive, betont Nürmberger, habe man es nicht zu tun: Tschoepe, der 1966 als Neunzehnjähriger ein Kunststudium in Berlin aufgenommen und nach zwei Semestern wieder beendet hatte, vernichtete während der Neunziger „in einem Akt größter Selbstkritik“ das Gros dessen, was bis dahin entstanden war, als wären das alles „Irrtümer“ gewesen. Auch dass sich Tschoepe mit Ausstellungen in Hof und der Region zurückgehalten habe, erwähnt Nürmberger (und übergeht, dass ihm der hiesige Kunstverein vor zehn Jahren großzügig seine Räume öffnete). Als befände man sich in den hochfränkischen Uffizien, heißt die aktuelle Schau zu besichtigen sie unaufhaltsam zu durchschlendern und also auch Staunenswertes links liegen zu lassen. Aber freilich bindet dann doch immer wieder Imponierendes und Überraschendes den Blick festhaltend an sich.

Eine Ausstellung wie ein bunter kalligrafischer, also edel bis apart, jedenfalls harmonisch aufgezeichneter Text; und: eine Schau zum Lesen. Immer wieder ging Tschoepe, wie Kulturamtsleiter Nürmberger erläutert, von „Vorgefundenem“ aus, das er übermalte: „Das ist natürlich ein übergriffiger Akt – mal am eigenen Werk, gern auch an dem anderer Künstler“; so verwandelte er sich verfremdend technische Zeichnungen Leonardos da Vinci an. Bevorzugt aber wählte er Bild-Text-Bögen der Presse, beispielsweise aus dem Playboy. Oder die erbaulichen, über hundert Jahre alten Seiten des Christlichen Kinderfreunds: Dort machen sich seine fantastischen Tierwesen – nicht selten an schwarzafrikanische Masken oder Skulpturen erinnernd – ebenso breit wie auf „Literarischen Tischsets“ unter der Devise „Schmausen und Lesen“. Beim einen wie beim anderen war Tschoepe kein Kostverächter.

Vor allem verwendete er Ausrisse aus großformatigen Zeitungen und namentlich der Zeit als durchscheinende Arbeitsfelder, um mit malend und zeichnend, collagierend und beschriftend Hand anzulegen. Einem ganzen Jean-Paul-Zyklus trug seine mustergültig lesbare Handschrift Zitate aus den Aphorismenschätzen des Dichters auf, etwa in der Art: Unter die Schlagzeile „Glückwunsch, Frau Lutherin“ applizierte Tschoepe die schlanke Gestalt einer spärlich bekleideten Schönen und fügte im Wortlaut hinzu: „Jede Jungfrau wird durch einen Luther aus einem Nonnenkloster gerissen.“

Feine Koloristik, satte Farben

Womit sich ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt vieler Sujets benennen lässt: das Sinnliche und auch schon mal Frivole. Im oberen Festsaal-Foyer, zum Beispiel, fesselt ein Blumenstück den zunächst ungläubigen Blick: Rosen, gefällig in rosa Pastelltönen gehalten – und das von Tschoepe? In der Tat; entlarvt doch die genauere Untersuchung die betont geschmackvoll inszenierte Vegetation als „Lippenblütler“, zur Collage zusammengefügt aus lauter faltenlos-vollen Damenmündern. In einiger Entfernung erweisen drei seriösere „Frauen“-Gemälde, aus Mosaik-Tupfern und Farbschwaden hervortretend – oder sich dahinter verbergend – den Künstler als kundigen Feinkoloristen. Umso satter legte er die Farben Schwarz, Rot und Gold auf das raue Gewebe eines Sackes der Deutschen Bundespost, über das Strichmännchen à la Keith Haring purzeln. Nicht minder starke Töne setzte er auf großen Quadrat-Formaten neben- und übereinander, für die er sich von den flächigen Garten- und Landschaftsbildern Gustav Klimts – etwa vom Garda- oder Attersee – inspirieren ließ: Sein „Stadtpark“ ist, so betrachtet, ein Meisterstück.

Wo ein Künstler derart viele kontrastierende Gesichter zeigt, so gemischten Quellen und Anregungen gefolgt ist, sich in so divergierenden Stilen versucht hat – da ist die Frage statthaft: Wer war dieser Peter-Michael Tschoepe – und wenn ja, wie viele? „Nicht greifbar“ war er, darum heißt die Schau so. Wo die Buchstaben von Druck- und Handschrift derart gewichtig mitspielen, hat es auch Sinn, sich nach der persönlichen Handschrift des Künstlers hinter der Mannigfaltigkeit zu erkundigen. Leicht lässt sie sich nicht ermitteln. Sicht- und spürbar manifestiert sie sich immerhin in der Eleganz und Transparenz der Kompositionen, in der Akribie der zeichnerischen und malerischen Ausführung – im Reichtum der Bilderfindungen und Einfälle, die sich in den „Hunderten, wenn nicht Tausenden“ Blättern und Leinwänden niederschlugen.

„Wann hat der Mann das bloß alles gemalt“, fragt Nürmberger bei der Vernissage. „Geschlafen hat er wohl nicht sehr viel.“ Tschoepe war nicht besessen, aber getrieben war er schon. Mit jahrzehntelang ausdauerndem Feuereifer, freilich nicht blindwütig, sondern hell sehenden Auges ging er seiner Berufung nach, die nicht sein Beruf war, aber noch weniger ein Hobby. Eines der leuchtendsten Exponate der Schau zeigt, auf schwarzem Grund spielend zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion, zwölf Pinsel. Titel: „Täglich in Gebrauch“.

Bis zum 28. April, montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr. Die meisten der Arbeiten können gekauft werden.

Bücher & Musik

25. Februar Johann Christian Reinhart in der Hofer Kunstsammlung – „Lebensblätter“ des oberfränkischen Zeichners und Radierers Stephan Klenner-Otto – Klaviersonaten Joseph Haydns aus Bayreuth

Von Michael Thumser

■ Mirjam Brandt: Johann Christian Reinhart (1761 – 1847) in der städtischen Kunstsammlung Hof. Ein Bestandskatalog. (Herausgegeben vom Fachbereich Kultur der Stadt Hof/Museum Bayerisches Vogtland.) – Verlag Ph. C. W. Schmidt, 288 Seiten, Großformat, gebunden, 45 Euro.

Der Begriff „Deutsch-Römer“ enthält in sich einen Widerspruch, der sich in Johann Christian Reinhart recht anschaulich personifizierte. Auf dem Cimitero al Testaccio in Italiens Metropole nennt der Grabstein des Maßstäbe setzenden Künstlers als Sterbetag und -ort den 9. Juni 1847 und Rom. Darüber ist als Geburtsdatum und -stadt der 24. Januar 1761 und „Hof in Oberfranken“ genannt, als Beruf „Königlich Baierischer Hofmaler“; obendrein lebte Reinhart als Protestant in der Hauptstadt des Katholizismus – besagter Friedhof nahe der Cestius-Pyramide dient ausdrücklich nichtkatholischen Toten als letzte Ruhestädte. Auch in der Wahlheimat hielt der bis zum Ende äußerst produktive Maler, Zeichner und Grafiker am Hofer Herkommen herzhaft fest: „Wir haben in unseren Geburtsörtern die seligsten Zeiten unsers Lebens gelebt: unsere Kindheit, unsere Jugend“, schrieb Reinhart in ein Tagebuch. „Wir erinnern uns jeder kleinen Wohltat, jeder Freude, und unsere Heimat bleibt uns ewig heilig.“

Umgekehrt erinnert sich die „heilige Heimat“ gern an ihn – jetzt mit einem vollständigen Verzeichnis aller seiner Zeichnungen sowie druckgrafischen Einzelblätter und Reihen, die sich im Bestand der städtischen Kunstsammlung im Museum Bayerisches Vogtland und des (vom Kulturkreis Hof gepflegten) Reinhart-Kabinetts befinden. Zusammengetragen hat den Katalog – auf Anregung der Museumsleiterin Dr. Magdalena Bayreuther – die in Hannover tätige Kunsthistorikerin Mirjam Brandt. Zwei Jahre lang sichtete sie, was an Landschaften – deutschen und italienischen, „mahlerischen“ und heroischen –, an Tierdarstellungen und figürlichen Sujets vorhanden ist. Innerhalb der Kategorien chronologisch geordnet, bietet der üppige Band zu jedem Blatt mindestens eine Abbildung, dazu Beschreibung und Kommentar sowie ergänzende Angaben zur Provenienz und zur Erwähnung in der Forschungsliteratur. Die Werkschau eröffnen ein ausführliches Lebensbild Reinharts, dazu ein „Editorial“ von Museumsleiterin Bayreuther und Kulturamtschef Peter Nürmberger. Schade, dass das Register beim Finden von Gesuchtem nicht helfen kann.

Reinharts Produktion aus den deutschen Jahren wurde von den Zeitgenossen zwar sehr geschätzt, später aber von der Fachwissenschaft recht wenig wahrgenommen. Dabei dürfen die Arbeiten der Sturm-und-Drangzeit nicht anders als die der klassizistischen römischen Reifejahre europäischen Rang beanspruchen. Früh fasste Reinhart den Entschluss, Landschafter zu werden. Dabei war ihm beides gegeben: die Natur abzuschildern, wie sie ist; und sie zum Idealbild zu stilisieren. Gleichzeitig verstand er es, Tiere vom Hund bis zur Kuh naturalistisch und charakteristisch aufzufassen und zu komponieren; und sich andererseits in seinen Figurenbildern fügsam auf die weihevolle Skulpturenkunst der Antike zu berufen.

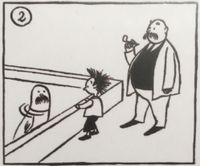

Freilich ließ sich der nach klassischer Vollendung strebende Maler von den eindrucksvollen Vorbildern der Alten nicht den Blick auf die eigene Zeit, die Zeitgenossen verstellen. Auch als Karikaturisten kann man ihm in dem Band begegnen, gelegentlich auf explizit komischen Blättern, hier und da buchstäblich im Kleinklein am Rande. Mustergültig steht dafür eine Radierung aus dem Jahr 1794 (im Buch die Nummer 53), wie mehrere andere nach dem malerischen Städtchen in Latium mit „A Subiaco“ betitelt, die eine besonders großartig gelungene Landschaftsansicht aus Italien inszeniert. Im Vordergrund hält eine alte Mühle ihr mächtiges Schaufelrad in einen Wildbach, dessen Wasser ungehemmt an ihr vorüberbraust; ebenso bedeutsam verliert sich hinter ihr ein dramatisch bewegtes Tal weit und tief in entrückte Räume, mehr und mehr aufgehellt wie in Sommerdunst. Scheinbar spärlich platzierte Reinhart im Eck rechts vorn eine Genreszene: Am Boden wälzen sich zwei raufende Rohlinge, gegen die eine Frau zeternd einzuschreiten versucht, während ein Kind, beide Händchen am Kopf, vor Schreck erstarrt. So hat der Künstler leichthin zwei voneinander untrennbare Lebenssphären aneinander gemessen: das erhaben Große und die beschränkte Allzumenschlichkeit.

■ Jürgen Zinck: Lebensblätter. Werk und Leben des Stephan Klenner-Otto. – Plassen-Verlag, 160 Seiten mit 59 farbigen Abbildungen, Klappenbroschur, 34,90 Euro.

Eine Biografie kann mancherlei sein: sowohl der Lauf eines Lebens als auch dessen Beschreibung, die Lebens-Geschichte; und die lässt sich wiederum in mancherlei Weise niederlegen und aufschlagen: in Worten sowohl wie in Bildern. Stephan Klenner-Otto, vielleicht der bedeutendste lebende Künstler Oberfrankens und gewiss einer seiner vieldeutigsten, schrieb seine Biografie gleichsam in Bildern auf: Immer wieder wählte und wählt er die „eigene Visage“, wie er sagt, zum Thema seiner fantastisch-realistischen, wenn nicht surrealistischen Grafiken, und er schont sich dabei wahrlich nicht. Aus einem „Kopfgebäude“, das wie auf einer nackten Felsspitze thront, wächst das streng blickende Künstlerhaupt heraus und entlässt seinerseits, gleichsam als Kopfgeburt, die fallenden Gebäude einer alten Stadt. Eine andere Zeichnung, aus demselben Jahr 2019, zeigt, wie man sich fühlt, wenn man sich „Bis auf die Knochen blamier[t]“: Der Schädel, weich wie ein leerer Gummiball, platzt blutig, die Züge unterm Griff einer groben Knochenhand fassungslos verzerrt.

Lebensblätter sind solche grafischen Aufnahmen des Selbst. Wer den Künstler persönlich kennenlernt, schätzt ihn bald als wortreich beredtes, zugewandtes Gegenüber; wer seine Arbeiten betrachtet, ahnt indes, dass hinter der nahbaren Freundlichkeit wohl ein sarkastisch verwickelter, entsetzt zerrissener Charakter wohnt. Von „düsteren Seelenzuständen“ Klenner-Ottos weiß auch Jürgen Zinck, ein Freund des Künstlers, evangelischer Theologe und als solcher bis 2016 Dekan in Kulmbach. Dort kam der nicht zuletzt als Buch-Illustrator hochgeachtete Zeichner und Radierer zur Welt (heute lebt er im Rödenthaler Ortsteil Gnailes im Landkreis Coburg). „Lebensblätter“ heißt denn auch die Biografie, in der Zinck „Werk und Leben des Stephan Klenner-Otto“ – in dieser Reihenfolge – beschreibt. Unverhohlen die enge persönliche Verbundenheit des Autors; für bloße Lobhudeleien aber mochte er sich darum nicht hergeben. Dazu weiß Zinck über seinen ‚Gegenstand‘, den Künstler und dessen Kunst, zu genau Bescheid.

Eine launige „Selberlebensbeschreibung“ fügte Klenner-Otto selber bei, deren Titel er von Jean Paul, neben E.T.A. Hoffmann einer seiner literarischen Götter, entlieh. Zinck informiert über Themen, Techniken und Stilarten im kaum überschaubaren Œuvre des unermüdlichen Künstlers. „Allemal geht es um Grundsituationen unseres Daseins: Erwachen, Katastrophen erleben, Politik wahrnehmen, dem Tode nahekommen, mit Schuld leben“, schreibt er. „Von der Machart her sind [die Blätter] ins Detail verliebt und fein gezeichnet, die Darstellungen aber sind hart, um es milde auszudrücken.“ Fürwahr „milde“ ausgedrückt: Klenner-Otto, das erweisen die vielen Abbildungen einmal mehr, ist ein – altmeisterlich an Hiernoymus Bosch und anderen geschulter – Meister des Makabren und Morbiden, Grausigen, Grotesken und Abgründigen. Das letzte Blatt im Band, aus dem vergangenen Jahr, zeigt ihn (oder einen seinesgleichen) geschminkt wie den Spaßmacher im Zirkus: eine „Clownerie“. Das Blatt ist komisch, doch kein Witz.

■ Joseph Haydn: Klavierwerke, Teil 1. – Peter Donohoe, Klavier. Signum Classics, 2 CDs, Nr. SIGCD726, ca. 25 Euro

Ein Haydn ohne Einfalt und ohne Einbildung: Nicht den „Papa“ Haydn führt der Pianist vor, dem man einst seine angeblich belanglose Behaglichkeit nachsah und -sagte; aber auch nicht als vermeintlichen Revolutionär will Peter Donohoe ihn verkleiden. Im Klangbild nah, ohne romantisierende Verwaschungen, also willkommen trocken und vollkommen luzid, ersteht unter seinen sorglichen Händen die Sonaten-Auswahl, dazu ein Divertimento und, zur Einstimmung, die Variationen über „Gott erhalte Franz, den Kaiser“, aus einer unaufdringlichen Mischung von reifem Anschlag und perlender Geläufigkeit, markanten Akkord-Formulierungen und, nicht zuletzt, stichfester Rhythmik. Etwa so könnte man die Werke auch auf dem Cembalo spielen; hier erklingen sie auf einem modernen Konzertflügel (der Bayreuther Firma Steingraeber, wo die Einspielung entstand), der zur Intensivierung des Ausdrucks noch das explizit klavieristische Mittel des Pedals bereithält. Der Pianist, einer der großen Großbritanniens, gebraucht es aber sparsam und bewusst. Als Auftakt zu einer Gesamtaufnahme aller Haydn-Sonaten entstand die Edition. Darüber hinaus wirbt das Beiheft für Donohoes Interpretationen von Tschaikowsky und Ravel, Messiaen Mussorgsky … Die Bandbreite des Künstlers scheint unausmesslich.

Schneeketten zum Abendkleid

Erich Ohser alias e.o. plauen – „ein herrlicher Mann, meist wie ein Kind“: Im Schwarzenbacher Erika-Fuchs-Haus erinnert eine kleine Ausstellung an den Vater der „Vater und Sohn“-Bildgeschichten, in denen auch ein Stück seines Familienlebens steckt.

Von Michael Thumser

Schwarzenbach/Saale, 4 Februar – Auch ein grandioser Porträtist war er. Sich selbst bildete er zahlreich ab, aquarellierend, zeichnend, karikierend; desgleichen Zeitgenossen – wie den Schriftsteller Hans Fallada, in scheinbar beiläufig hingeworfenen Tuschestrichen: Aus kreisrunden Brillengläsern schaut einen da ein knurriger Fünfziger an, die breite Nase wie eine dreieckige Schnauze ins geometrische Zentrum des Faltengesichts gequetscht, eine Kippe im herabgezogenen Mundwinkel. Kein fröhlicher Mensch; offensichtlich tat dem verwüsteten Gemüt des unheilbaren Trinkers der Umgang mit dem Porträtisten gut: Wenn er über Erich Ohser schreibe, schrieb Fallada, komme ihm „immer wieder das Wort ‚Lachen‘ in die Feder, Lachen war sein Element, Lachen war ihm wie Atmen. Ein herrlicher Mann, meist wie ein Kind, noch im Besitz aller Paradiese des Kindes.“

Als Zeitungszeichner, das erkannte der Schriftsteller neidlos an, wurde Ohser zu einem „Mann, den die Welt kennt“: wurde zu e. o. plauen. Als solcher, versteht sich, ist der einst gefeierte, heute noch vielgeliebte Vater der Bildergeschichten um „Vater und Sohn“ in Schwarzenbach auch zu besichtigen, mehr noch aber als Erich Ohser. Die Ausstellung „e. o. plauen – und sein Ich im Comic“ erweist, wie greifbar etliche seiner Cartoons die Atmosphäre des eigenen freudvollen Lebens und Familienlebens reflektieren – Autobiografie im Comicstrip. Eines der komischsten unter den zahllosen komischen Blättern aus seiner Produktion, 1941 entstanden, führt in gerade mal drei Bildchen vor, „Wie man es macht“ – nämlich sich zugleich als e. o. plauen und Erich Ohser erkennen zu geben: Von einem schier fassungslosen Herrn beobachtet, nimmt der Vater aus „Vater und Sohn“ sein Markenzeichen, den Walrossbart, von der Oberlippe fort und setzt ihn sich als Haarschopf auf den Scheitel. Tatsächlich: ein Selbstporträt, simpel, aber unverkennbar.

In der Manier des Fallada-Bildnisses stellte er auch sich selber dar, ironisch als Skeptiker, nichts Gutes ahnend. Die Zeichnung – im Erika-Fuchs-Haus auf ein Brettchen kopiert und („Bitte umdrehen“) auf der Rückseite mit einer Fotografie zu vergleichen –, sie zeigt Finger seiner rechten Hand, die das eiförmige, von einer wirren Frisur gekrönte Gesicht am Kinn halten; unter zusammengezogenen Brauen sind die Augen zu schwarzen Punkten fokussiert, die Lippen bitter verriegelt. „Überhaupt“, schrieb Hans Fallada, „hatte dieser fröhliche, lachende Mensch etwas Leises, Umschattetes, Trauer aus einem tiefsten Grunde.“ Aus dem Jahr 1940 stammt die Grafik, aus dem achten Jahr von Hitlers Diktatur und dem zweiten seines Weltkriegs; an Ohsers Revers prangt denn auch eine Art „Parteibonbon“ – freilich kein Hakenkreuz-Abzeichen, sondern die Physiognomie des „Vaters“, kreisrund, feixend und mit Riesenschnauzer.

Eine kleine – ehrlich gesagt: sehr kleine – Schau (sie entstand in Zusammenarbeit mit der verdienstvollen Plauener Galerie e. o. plauen). Schnell ist sie durchstreift, und doch regt sie zu umso längeren Erinnerungen an den Künstler an, der vor 120 Jahren, am 18. März 1903, im vogtländischen Untergettengrün zur Welt kam und in Plauen aufwuchs. Unvergesslich haben ihn seine insgesamt 150 „Vater und Sohn“-Cartoons gemacht, die ab 1934 in der Berliner Illustrirten Zeitung eine wachsende Fangemeinde entzückten. Aber schon der Neunzehnjährige wusste sich in einer Ballzeitung frühbegabt darzustellen, indem er trefflich, wie sich im Comic-Museum nachprüfen lässt, teils den Strich Heinrich Zilles zitierte, teils den des multitalentierten Dichters E.T.A. Hoffmann und seiner Skizze des wahnsinnigen Kapellmeisters Kreisler. Als erstes „Comic-Selbstporträt“ apostrophiert die Exposition dies Blatt. Später, während einer „neuen Deutschlandreise“ (Haupttitel: „Erde unter den Füßen“), fing er nüchterne Stadtansichten, proletarisches Elend, ländliche Idyllen ein.

Und immer war Ohser ein Mann für viele Gesichter: Bisweilen schonungslose Studien und Porträt-Schnappschüsse bekunden in seinem Œuvre bewundernswert eine offenbar empathische Menschenkenntnis. Spitzfedrig bekräftigte er den Witz seines Poetenfreundes Erich Kästner mit eigener satirischer Spottlust. Die traf auch Hugenberg, Hitler und Konsorten – bis 1933. Von da an offenbarten Ohsers politische Karikaturen für Das Reich den Versuch, seine sozialdemokratischen Überzeugungen zu verheimlichen und sich mit der Staatsmacht zu arrangieren. „Aber eines tue ich nicht“ versicherte er Falladas Zeugnis zufolge, „ich zeichne nie eine antisemitische Karikatur, diese Schweinereien mache ich nicht mit.“

1937 entschwebten Vater und Sohn in den Abendhimmel („Liebe Freunde, auf Wiedersehen“), um fortan als schnauzbärtiger Mond und funkelnder Stern aus der Nacht die Erde zu grüßen. Doch auch nach dem Ende der Erfolgsserie machte Ohser nicht Schluss mit seinen witzigen Bildern. Danach, wie zuvor und währenddessen, vermischte er auch in ihnen „autobiografisch inspirierte Situationen mit ausgedachten, besonders lustigen Pointen“, wie in Schwarzenbach zu lesen ist.

1930 hatte Ohser die kluge, begabte und schöne Marigard Bantzer geheiratet, die dem „Vater“ im Jahr darauf Christian, den „Sohn“ auch der Cartoons, gebar. Mit Affenliebe hätschelte ihn Ohser– in einer Bilderfolge wiegt er den erkälteten Filius im an Seilen baumelnden Kinderbett –, was nicht ausschloss, dass er auch schon mal versuchte, Strenge walten zu lassen: Ein Blatt zeigt den Herrn Papa im Atelier, wo er zornig ein Schulzeugnis studiert, demzufolge Christian ausgerechnet im Fach Zeichnen versagt hat; ein Kunde, der dem Künstler gerade Porträt sitzt, kann nicht anders, als sich totzulachen. Auch als Ehepaar, mal mit dem Sprössling und mal ohne ihn, treten die gezeichneten Ohsers auf: Um den Nachbarn „ganz unauffällig beizubringen, dass wir ein neues Auto haben“, trägt die rücksichtsvolle Gattin am schlanken Hals Schneeketten zum Abendkleid.

Weil Ohser schlecht hörte, sprach er laut. Zu laut. „Das war nicht ungefährlich bei der Art unserer Unterhaltung“, erinnert sich Fallada in seinem Nachruf. „Kein Spitzel hätte hinter der Tür sitzen dürfen. plauen war randvoll mit Witzen und Späßchen über das Naziregime. Er streute sie aus, wie sie ihm gerade kamen, völlig unbekümmert.“ Es saß aber doch ein Spitzel „hinter der Tür“: Ein Nachbar denunzierte ihn im Februar 1944, im März kam er in Haft. In der Nacht zum 6. April, an dem sein (wohl im Voraus entschiedener) Prozess vor dem „Volksgerichtshof“ des Blutrichters Roland Freisler angesetzt war, nahm er sich in seiner Zelle das Leben.

Sein „erstes Autoren-Selbstporträt“ zeigt das Erika-Fuchs-Haus auf der Witzkolumne einer Zeitungsseite von Ende Dezember 1932. Darauf wagt der Karikaturist, „aus dem Punschglas hellsehend“, kuriose Ausblicke auf das kommende Jahr („Volkswirtschaft: Durch eine epochale Erfindung gelingt es, Briketts essbar zu machen“). Nur einen Monat später traten die Republik und ihr Präsident die Macht an einen Un- und selbst ernannten „Übermenschen“ ab, dessen Tyrannenherrschaft Ohser das Leben kosten sollte. An jenem 30. Januar 1933, vor neunzig Jahren, begann auch für ihn die Vertreibung aus „allen Paradiesen“, nur wusste ers noch nicht.

■ Bis zum 23. April, dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr (auch an Feiertagen).

■ Das Erika-Fuchs-Haus im Internet: hier lang.

So doof ist Hof gar nicht

Noch bis Januar zeigt die Freiheitshalle die Ausstellung „Fassbinder Schygulla Ballhaus“. Nun unternahmen ein Dramaturg, eine Schauspielerin und ein Schauspieler des Theaters eine Lese-„Wanderung“ durch ausgewählte Stücktexte und Stoffvorlagen des Autors und Filmregisseurs.

Von Michael Thumser

24 Dezember – Das „Home Of Films” hat Peter Nürmberger auch zu einem home of photography gemacht. Weil Hof, die Film- und Theaterstadt, einst eine Arbeiterstadt war, passe die Lichtbildnerei, sagt er, als folgenreiche Begleiterscheinung der Industrialisierung und explizit demokratisches Medium bestens hierher. Eindrucksvolle Retrospektiven mit Arbeiten etwa von Barbara Klemm und Stefan Moses brachte der rührige Kulturamtsleiter schon an die Saale. Zurzeit zeigt er in der Freiheitshalle, im Foyer des Festsaals, die große Schau „Fassbinder Schygulla Ballhaus“. Die Ausstellung setzt den wegweisenden Theaterautor und Filmregisseur, eine seiner herausragenden Darstellerinnen und den internationale Maßstäbe setzenden Kameramann in ein anschauliches Verhältnis – in den Siebzigerjahren beobachtet, ergründet, gleichsam durchschaut vom heute 87-jährigen Meisterfotografen Michael Friedel. So nahe kommen die fast fünfzig Jahre alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen den Berürhmtheiten, das die den heutigen Betrachter fast anzuatmen scheinen.

In einen Schauplatz der darstellenden Kunst verwandelte Peter Nürmberger den Schauplatz der Fotokunst am Freitagabend. Auf seine Einladung hin nahmen Dramaturg Philipp Brammer sowie die Schauspielerin Anja Stange und ihr Kollege Volker Ringe eine Schar Zuschauer und Zuhörerinnen auf eine „Lesung beim Wandern“ mit. Dabei fanden die fassbinderschen Filmstoffe, die häufig auf Roman- oder Bühnenstoffe zurückgehen, passgenau in die Form kleiner lebendiger Inszenierungen hinein, zwischen die der umfassend informierte Brammer Wissenswertes und Anekdotisches über die Protagonisten der Ausstellung einschob.

„Ein Griech aus Griechenland“

Fünf Geschichten nehmen sie sich binnen der anregenden neunzig Minuten vor; auch den „Katzelmacher“, Fassbinders erstes Bühnenstück von 1968, aus dem im Jahr darauf sein kinematografischer Durchbruch wurde: Flink wechseln sich die drei in den Rollen der jungen Münchnerinnen und Münchner ab, deren gleichförmiges Leben und Lieben unerwartet durch einen Fremdarbeiter, „einen Griech aus Griechenland“, aufgestört und gesprengt wird. Sprachmächtiger noch, allerdings auch verwirrender ein Ausschnitt aus „Pre-Paradise Sorry Now“ von 1969 um ein Pärchen von sadistischen „Moormördern“ in Yorkshire.

Auch angemessen winterlich-vorfestlich geht es an dem Abend zu: so in Theodor Fontanes Roman um die unglücklich verheiratete Effi Briest; vielen Kennern gilt Fassbinders fast zweieinhalbstündige Verfilmung von 1974 mit Hanna Schygulla in der Titelrolle als eine seiner größten Leistungen. Nicht mit verteilten Rollen, aber in aufgeteilten Sequenzen setzen die drei die Schlittenfahrt in Bewegung, bei der Effi, nach einer provinzstädtischen „Weihnachtsreunion“ mit „Punschbowle“ und „Preußenlied“, im „Zauberbann“ einer frostigen Waldnacht zum ersten Mal unter den glühenden Handküssen des verführerischen Majors Crampas erschauert. Zügig gleitet das Rezitatoren-Trio wie auf weichem Schnee durch die untergründig schicksalsschwangere Prosa und trifft präzis den eigentümlichen Erzählduktus Fontanes, der auf unübertroffene Weise die Stilkunst hoher Literatur mit den assoziativ strömenden Stimmen einer kultivierten Plauderei verband. Realistisch beschreiben die drei den „Schloon“, ein sonst „kümmerliches Rinnsal“, das im Winter leicht zum verschlingenden „Sog“ wird: irrationales Symbol für den Abgrund der bürgerlichen Ächtung, der Effi verschlingen wird.

Fröhlich hingegen, mit Weihnachtsgeschenken beladen kehrt Henrik Ibsens Nora in ihr „Puppenheim“ zurück: beim norwegischen Dichter wie in Fassbinders Adaption „Nora Helmer“ von 1974 (mit Margit Carstensen in der Hauptrolle) ein „lockerer Zeisig“. Allzu zügellos und verschwenderisch für ihren gutbürgerlichen Stand sehnt sie sich nach Lebensgenuss. Fast kleinmädchenhaft, anhänglich-fügsam, wenn nicht unterwürfig klingt Anja Stanges flatterhafte Zärtlichkeit, die Volker Ringe als patriarchaler Gemahl mit pädagogischem Wohlwollen erwidert: Von oben herab kommt seine Freundlichkeit und hält nur, solange Nora, eher Tochter als Gefährtin, seine Anweisungen befolgt.

„Bittere Tränen“

Emanzipation als Wagnis: Nora wird – wovon die vital gespielte Szene freilich noch nichts ahnen lässt – den maßregelnden Gatten am Ende verlassen. Solche Trennung hat die Titelgestalt in Fassbinders „Bitteren Tränen der Petra von Kant“ bereits zu Beginn des Stücks und Films (von 1971 und 1972) hinter sich. Mit viel Einsicht in die Tiefen und Untiefen ihrer Seele berichtet Anja Stange als Petra einer Freundin, wie es dazu kam, und es stört überhaupt nicht, dass Volker Ringe als Mann den Part des nachfragenden Gegenübers übernimmt. Das mentale Kostüm, das sich die Schauspielerin staunenswert wandlungsfähig überstreift, sieht ganz anders aus als das der leichtblütigen Nora; hier erklärt sich ratlos eine reife, tief desillusionierte Frau im Zwiespalt: Die „schönen Momente“ im Zusammensein mit dem Ex schätzte sie durchaus, stets aber begleitete sie die „Angst, „die Schwächere zu sein“. Zwar fühlte sie sich vom Partner „ernst genommen“, aber auch „unterdrückt“ von seinem „lächerlichen Stolz“. Und „natürlich stellt sich Ekel ein, wenn alles schiefgeht“: „Er stank nach Mann.“ Ein wenig papieren ist dem Autor der kluge Text geraten, aber das ihn vergegenwärtigende Duo weiß ihn mit psychologischem Scharfblick aufzuladen.

Kulturamtsleiter Nürmberger versäumt nicht, darauf hinzuweisen, dass Petra von Kant in der kommenden Spielzeit persönlich nach Hof komme – in einer Produktion des Theaters. Wenig wahrscheinlich, dass Fassbinder, lebte er noch, die Aufführung besuchen und vielleicht sogar goutieren würde. Nur ein einziges Mal, 1969 mit „Götter der Pest“, reiste er zum Festival ins „Home Of Films“ und konnte der Stadt nichts abgewinnen: „Hof“, lästerte er, „bleibt doof, da helfen keine Filme.“ Längst ist er widerlegt.

■ Bis zum 6. Januar, montags bis freitags, 10 bis 17 Uhr, und nach Vereinbarung.

■ Zum 3D-Videorundgang hier lang.

Bücher & Musik

13. Dezember Eine Kulturgeschichte Bayerns, überraschend „anders“ erzählt – Eine Art ‚lutherische Liturgie‘ mit bachscher Vokalmusik – Forchheim, lyrisch durchwandert – Französische Klaviermusik, nur von Frauen.

Von Michael Thumser

■ Christof Paulus: Bayerns Zeiten. Eine kulturgeschichtliche Ausleuchtung. – Verlag Friedrich Pustet, 615 Seiten, gebunden, 34,95 Euro

„Das Schöne an Geschichte ist, dass sie immer auch anders erzählt werden kann“, schreibt Christof Paulus im Vorwort seines erstaunlichen Buchs und formuliert damit, fast versteckt, das Credo seines eigenen Erzählens. Der 48-jährige Historiker, am Haus der Bayerischen Geschichte in Augsburg und an der Ludwig-Maximilians-Universität in München tätig, nahm es nicht nur auf sich, die erste regelrechte Kulturgeschichte Bayerns überhaupt auszubreiten, er tat es obendrein seiner Absicht folgend ganz anders, als es viele, oft verdienstvolle historische Darstellungen zuvor taten. Ausdrücklich kein Lehr-, sondern ein Lesebuch wollte er schreiben, und so schweift sein Blick „oft weg von den Herrschenden hin zu anderen formenden Kräften der Geschichte“. Solche sind die „bewegten Räume“ des flachen Landes und der Städte, „Geschichtsschichten“, in unterschiedliches Hell und „Dunkel“ getaucht, „Rechtswelten“ oder das „Farben“-Spektrum zwischen blutroten irdischen Schlachtfeldern und dem weißblauen Himmel. „Anders“ erzählen: Paulus’ Blick trifft, was andernorts keineswegs üblich ist, immer auch auf die Franken und Schwaben, wiewohl die erst seit vergleichsweise kurzer Zeit zu den Bayern zählen; er trifft „in der Gesellschaft oder an ihrem Rand“ auf Menschen mit Behinderung, auf etliche Frauen, die aus dem Männerschatten treten, auf die Homosexuellen, die sich als „widernatürliche Sodomiten“ lange haben foltern und töten lassen müssen. Dabei bedient sich der Autor mit großer Überzeugungskraft einer geradezu synästhetischen Methode: Neben den unerlässlichen Schriftzeugnissen zieht er, be- oder ausleuchtend, Anschauungsmaterial heran, Landschaften, Kunst- und Gebrauchsgegenstände, soziale Treffpunkte, nicht zuletzt Bauwerke und Anlagen wie die Bad Stebener Lutherkirche oder den Felsengarten Sanspareil in Wonsees bei Bayreuth; und vollends unerwartet widmet Paulus der Schönheit extra eine „kleine Geschichte“, in der er gotische Madonnenbilder ebenso ins Auge fasst wie die durch Leibhaftigkeit bezirzende Lola Montez, der 1846 König Ludwig I. unkontrollierbar verfiel. Erst recht erstaunt der Historiker mit sechs „Klangwelten“, die er zwischen dem „Klang des Geldes“ und der „Stille der Weihe“ entfaltet. Da kann es dann vorkommen, dass innerhalb weniger Seiten die Todesschreie des 1416 als „arger Ketzer“ auf einem Konstanzer Scheiterhaufen brennenden Hieronymus von Prag von der prunkenden Festmusik, dem Pferdegetrappel und der Possenreißerei der Landshuter Fürstenhochzeit von 1475 abgelöst werden. Auch „Stimmen der Freiheit“ verschaffen sich Gehör, so einmal in den „Zwölf Artikeln“, in denen die militanten Landleute des Deutschen Bauernkriegs 1525 in Memmingen ihre Forderungen erhoben; und schließlich, im allerletzten Abschnitt, am 1. Oktober des Wendejahrs 1989 in Hof, als frühmorgens die ersten Prager Botschaftsflüchtlinge in den Hauptbahnhof einfuhren. „Viele“, schreibt Paulus, „die diese denkwürdige Ankunft miterlebten, sind sich sicher, damals das Glück gehört zu haben.“

■ Bach for five. – Calmus-Ensemble, Bayer Records, 1 CD, etwa 19 Euro.

Auch eine Vokalgruppe, die mit dem Charme blühender Jugendlichkeit an den Start ging, muss damit rechnen, irgendwann in die Jahre gekommen zu sein. Als das Calmus-Ensemble um die Jahrtausendwende begann, A-cappella-Konzerte zu geben, und 2001 seine erste CD vorlegte, da waren die vier Herren und ihre den Klang krönende Sopranistin erst um die zwanzig. 21 Jahre und etwa 24 Platten später ist niemand mehr von der Gründungsbesetzung dabei, und statt einer Dame singen nun zwei mit, Maria Kalmbach und Elisabeth Mücksch. Für Letztere räumte Anja Pöche ihren Platz und nimmt mit der jüngsten CD nach 21 Jahren Abschied von der großartigen, mehrfach preisgekrönten Truppe und dem Publikum. In Leipzig sitzt das Ensemble, in der Bach-Stadt schlechthin, noch nie aber hat es dem legendären Thomaskantor exklusiv eine Einspielung gewidmet. Bis jetzt: Mit „Bach for five“ huldigen sie sowohl den unerreichten polyphonen und expressiven Künsten des singulären Tonsetzers als auch der schwer überbietbaren Schönheit schierer, unbegleiteter Vokalmusik. Im Zentrum: Die elf symmetrisch aufeinander bezogenen Sätze der Motette „Jesu meine Freude“. Um ihnen auch konzeptionell gerecht zu werden, arrangierte das Quintett darum herum ein wiederum in mehrfachen Symmetrien angeordnetes Programm aus originalen oder notengenau bearbeiteten Chorälen und Kantatenteilen sowie vertexteten Orgel- und Klavierkompositionen. Die Elemente fügen sich, zwischen dem sündenbewussten „De profundis“-Flehen des Anfangs und der „Segens“- und „Heils“-Zuversicht der letzten Teile, musikalisch wie theologisch zu einem organischen Ganzen von einzigartiger Unauflöslichkeit; im Einzelnen bestechen alle Teile sowohl durch die Fein- und Klarheit einer reif blühenden, fast jugendlichen Intonation als auch durch tiefsinnig ergründete Textauslegung. So reicht die CD überraschend über das von diesem Ensemble zu erwartende tonkünstlerische Genussstück hinaus: als eine Art tönender lutherischer Liturgie.

■ Gerhard Kraus: Fake oder absolut Forellen. Gedichte. – Athena-Verlag/edition exemplum, 116 Seiten, broschiert, 16,90 Euro.

Zu einfach will es einem dieser Lyriker nicht machen. Frühere Gedichtbände hießen „Anlässlich du“ oder „Tja & andere“, und auch den jüngsten hat er kryptisch überschrieben. Aber der Untertitel hilft einem auf die Sprünge: „Eine Kleinstadt. Recherche“ (in dieser Schreibweise) unternimmt der in Bamberg geborene und lebende Autor, der in Forchheim zur Schule ging, der kleinen Großen Kreisstadt mit den beiden weißen Forellen auf dem roten Grund ihres Wappens. Jetzt kehrt Gerhard Kraus mit Beobachtungen, Gedanken, freien Assoziationen und jedenfalls mit Versen dorthin zurück. Indes, Verse: Einer meist lichten, gleichwohl unerklärlich-mehrdeutigen Prosa nähern sich die Zeilen an, in denen sich der syntaktische und erst recht semantische Zusammenhalt lockert und auflöst. Dem „Seelenleben“ der Stadt spürt der Autor nach, wobei er einen rhythmisiert ‚hohen‘ Ton durch Jonglagen mit Jugend- und Zeitgeistjargon ironisiert („verpissen“, Flow“, „uncool“). Über Schnipsel der Erinnerung rekonstruiert er eine vage Forchheimer „Topografie“, die ihre Schauplätze mit verblüffenden Wortschöpfungen umschreibt: „eises-nackt“, „ewigkeitsbewohnt“, „windgekittet“. Nächtliche Straßen durchstreift er, oder er steht, wie auf verlorenem Posten, vor seinem alten Gymnasium (mit Reminiszenzen an „Raucherecke“ und „Knackwurst mit Senf“), er flaniert zwischen „Martinskirchenturm“ und dem einstigen Zweiradgeschäft „Fahrrad Wilke“, zwischen Kaiserpfalz und Friedhof, Fachwerk-Rathaus und Stadtpark, Knochenleim- und Süßwarenfabrik. Wiederholt lässt er sich nieder, um in einer Zeitung zu blättern (eines von einer Handvoll Leitmotive, die sich als Netz über die 81 Texte legen). Gegenwart und Jugendjahre begleiten ihn Hand in Hand: Der Rätselort Kleinstadt ersteht als Gedächtnissort und ist zugleich nicht wiederzuerkennen. Weniger Vergleiche zwischen Damals und Heute stellt der Wanderer her als ein Gewebe changierender Gleichzeitigkeiten.

Compositrices françaises. – Sophia Vaillant, Klavier. Indésens, 1 CD, Nr. INDE161, etwa 20 Euro.

Auf und an dieser CD ist alles exklusiv weiblich. Schon die Titelseite des Beihefts zeigt ein junges Mädchen am Klavier, Lucie Leon, im Jahr 1892 von der französischen Impressionistin Berthe Morisot in Blautönen porträtiert. Die Werkfolge verzeichnet ausschließlich Tastenkunst von komponierenden Damen aus Frankreich, und eine Französin, wenn auch weitaus erwachsener als die kleine Lucie, saß am Bösendorfer-Flügel, um die siebzehn, nach ihrer Entstehungszeit und ihrem Stil sehr unterschiedlichen Miniaturen erklingen zu lassen: Sophia Vaillant. In ihren experimentierfreudigen Projekten wendet sie sich gern der zeitgenössischen Musik, auch schon mal dem Tango und der Improvisationskunst zu; in der Picardie leitet sie, als Spezialistin für Debussy und Ravel, ein Klavierfestival; außerdem steht sie dem Verein Femmes et Musique (Frauen und Musik) vor. Auf ihrer Platte scheut sie sich nicht, die Brüche, wenn nicht Unvereinbarkeiten zwischen Komponistinnen wie Hélène de Montgeroult (gestorben 1836) oder Graciane Finzi (Jahrgang 1945), Pauline Viardot-Garcia (gestorben 1910) oder Edith Lejet (geboren 1941) auszureizen. Engagiert nimmt sich Vaillant der Piècen aus der Feder vergessener compositrices an, qualitativ stechen freilich Schöpfungen der einigermaßen namhaften Kolleginnen hervor: von Louise Farrenc und Cecile Chaminade, Germaine Tailleferre – und Lili Boulanger. Letztere ragt überhaupt aus der Musik Frankreichs als eine der Meisterbegabungen des zwanzigsten Jahrhunderts heraus; leider starb sie 1918 mit nicht einmal 25 Jahren. Sublim erreichen ihre reduziert-impressionistischen „Trois morceaux“, bei aller Kürze, unter den pflegenden Händen der Pianistin den reichsten Ausdruck. Auch ein „Tango“, von der heute fast hundertjährigen Betsy Jolas, schiebt sich sarkastisch verfremdet ins bunte, aber nicht beliebige Programm. Den Beschluss macht gläsern ein Stück der 72-jährigen Edith Canat de Chizy: „Prélude au silence“, ein wie Splitter glitzerndes Vorspiel zur Stille.

Puppentheater im Salon

- Musikalisches Hörbuch: Nussknacker & Mausekönig. Märchen von E.T.A. Hoffmann; Musik von Pjotr I. Tschaikowsky. - Hans-Jürgen Schatz, Rezitation, Albert Lau, Klavier. Eden River Records, 1 CD, Nr. ERR-CD-12, 14,99 Euro.

Von Michael Thumser

9 Dezember – So ein Heiliger Abend, selbst wenn er in den großzügigen Salons eines vornehm-wohlhabenden Haushalts zelebriert wird, taugt nicht für ein ausgewachsenes Orchester. Kammermusik ist angezeigt, Klaviermusik am besten: Darum lässt sich Hans-Jürgen Schatz, wenn er „Nussknacker und Mausekönig“ vorliest, von keinem mehr- oder vielköpfigen Instrumentarium begleiten, sondern baut ganz und allein auf den Pianisten Albert Lau. Der junge Künstler, in Hongkong geboren und seit sechs Jahren in Köln daheim, steuert der Rezitation von E.T.A. Hoffmanns berühmter Weihnachtserzählung aus dem Jahr 1816 mit leichthändigem Tastenspiel Ausschnitte aus der Musik bei, die Pjotr Tschaikowsky 1892 dazu für die Theaterbühne schuf. So schlüpfen populäre und weniger bekannte Themen aus dem großen zweiaktigen Märchenballett in ein im besten Sinn hausmusikalisches Format: gleichsam als ‚Kinderszenen‘, wie wenn sich Robert Schumanns imaginativer Geist ins großbürgerliche Spielzimmer und die maßlose Fantasie seiner Bewohner verfügt hätte.

In solcher Gestalt fügen sich die Miniaturen sowohl atmosphärisch als auch erzählerisch genau an die Fassung von Hoffmanns weltliterarischer Phantasmagorie, die Hans-Jürgen Schatz - unter den deutschsprachigen Vortragskünstlern einer der prominentesten, projektfreudigsten und musikaffinsten - aus den gut hundert Druckseiten des über 200-jährigen Originals destilliert hat. Mächtig „krackt und klackert“, „kichert und stampft“ es in Schatz’ lebendiger Erzählerstimme, die sich mit viel Sympathie in die Gemüter der Protagonisten, vor allem in das der kleinen, mit dem kleinen Knacker beschenkten Marie hineinversetzt. Den titelgebenden, nicht nur Nüsse schreddernden Holzmann mit dem hebelkräftigen Unterkiefer empfängt sie als das liebste ihrer vielen kostbaren Weihnachtsgeschenke, muss allerdings erdulden, dass ihm der grobe Bruder Fritz sogleich ein paar Zähnchen ausbricht. In der Folge darf Marie, wenngleich im Innersten „geängstet“, zwar erleben, wie ihr angeschlagener, jedoch nicht invalider Heiligabend-Held mit seiner „Puppenarmee“ zunächst eine Schlacht gegen die infamen Truppen des „siebenköpfigen Mausekönigs“ siegreich besteht. Dann aber sieht sie sich genötigt, ihrerseits dankbare Opfer zu bringen, um ihren Liebling vor den unersättlichen Zähnchen des mäusischen Despoten und seiner Horde zu retten.

Alles kommt im Erzählen des Rezitators vor: die noble Behaglichkeit des frühen Biedermeiers, die Possierlichkeit der Puppen- und der Kinderstube, die Theatralik des Kriegsberichts – zwar en miniature, aber doch mit Rufen wie „Ein Königreich für ein Pferd“ – und das Spiel mit der spielerischen Unheimlichkeit, wie sie von E.T.A. Hoffmann nie zu lösen ist. Und natürlich bleibt Schatz seinem oder seinen Markenzeichen treu: einer geradezu geometrisch abgezirkelten Bühnenhochsprache, die er neuerlich auf Gipfel akribisch intonierter An- und Ablaute, stimmhafter und stimmloser Konsonanten, mustergültig (wenn auch nicht ganz natürlich) abfallender Endsilben führt: „Soldátön kämpfön“, „Blütön keimön“, und auf einer Wiese schimmern „Millionön Funkön, die wie Edelsteine emporstrahltön“. Da hat die kleine Marie bei ihrer Ankunft im Märchenland gut jubeln: „Ach wie schön ist es hier“ - und mit ihr darf sich jeder freuen, der in Zeiten zunehmend vernuschelter deutscher Fernsehkrimis und Kinofilme auch mal wieder die opulente Sprachkunst romantischer Märchen zu schätzen weiß - und eine Sprechkunst von lückenloser Korrektheit und Verständlichkeit.

Rache in 57 kleinen Dosen

„First Date“ mit einem „Todesengel“: Das Krimi-Lesefest „Die dunkle Seite“ läuft noch bis zum Sonntagabend in Hof, eröffnet aber wurde es in Helmbrechts. Neunzehn Autorinnen und Autoren, darunter der Hofer Roland Spranger als Organisator, lesen Kurzgeschichten und Romanausschnitte vor.

Von Michael Thumser

12. November – Über tausend abgründige Gewaltverbrechen hatte er als Leiter der Bremer Mordkommission bearbeitet und die meisten davon aufgeklärt. Dann, nach seiner Pensionierung 2014, startete Axel Petermann, Deutschlands wohl bekanntester Profiler, als erfolgreicher Sachbuchautor und ebenso beim Fernsehen noch einmal durch. So hatte ihn am Mittwoch der WDR zu Gast, wo er einmal mehr darlegte, wie sich schier unlösbare Rätsel knacken lassen, mit moderner „Wissenschaft und Technik“ nämlich und mit „der Erfahrung und dem Wissen der Ermittler“, wie es im Vorspann der Sendung hieß. Seine Erfolge verdankt Petermann – so sagte er dann selbst – tatsächlich zum Gutteil der Gabe, sich „in den Kopf des Täters reinzuversetzen“, empathisch nachzuvollziehen, „weshalb das ganze Geschehen sich ereignet hat und wie es zu den Entscheidungen gekommen ist, die schwerlich nachzuvollziehen sind, aber für den Täter eine Bedeutung hatten“.

Ziemlich genau so verfahren andere Ertüftler krimineller Konzepte auch, gleichfalls ohne straffällig zu werden: die Verfasserinnen und Verfasser von Krimis. Das Genre, seit vielen Jahren nirgends heftiger als in Deutschland boomend, habe „uns alle zu Verbrechensspezialisten werden lassen“, behauptet der WDR. Ob das stimmt? Die Autoren, die sich seit dem selben Mittwoch und noch bis zum Sonntag in Kurzgeschichten und mit Romanausschnitten der „Dunklen Seite“ des Menschen zuwenden, gehören jedenfalls zu den Experten. Fünf schreibende Damen und dreizehn Herren hat der Organisator, der renommierte Hofer Dramatiker, Krimiautor und Glauser-Preisträger Roland Spranger, eingeladen, vor allem nach Hof, wo auch er selbst aufs Podium tritt. Das gut besuchte „First Date“ des (vom Bayerischen Kunstministerium finanzierten) Lesereigens fand hingegen im Helmbrechtser Textilmuseum statt – worüber sich auch Pascal Becher vom SPD-Ortsverein, dem dortigen Kooperationspartner, freut: Neuerlich behaupte sich die Kommune, Heimat der vielbesuchten „Kulturwelten“, neben Hof als „zweite Kulturhauptstadt“ der Region.